Tablette, smartphone, DVD, télé… occupent les jeunes enfants, parfois des heures, sans jamais les lasser. Pour les professionnels de la petite enfance interrogés par le magazine Pomme d’Api, cette surexposition aux écrans nuit au développement des plus jeunes ! Explications, témoignages et conseils pour un bon usage en famille…

Ces écrans trop attirants

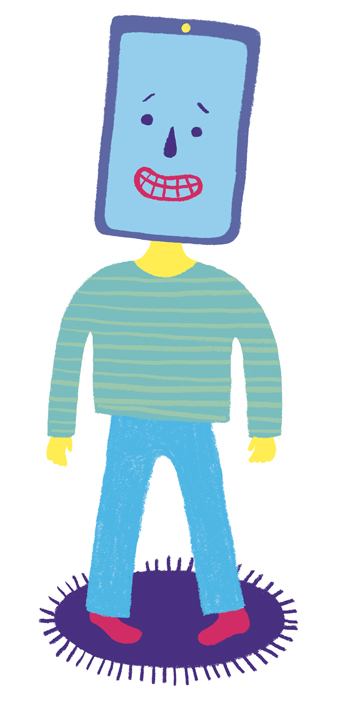

Il est 19 heures, on rentre tout juste de la garderie, de chez la nounou, du travail, et c’est le rush : un repas à préparer, des enfants épuisés à laver, à mettre en pyjama… La tablette, le smartphone, le DVD, la télé ont ce pouvoir magique de les occuper en nous laissant les coudées franches. Comme il est tentant d’y recourir ! D’autant que ces écrans ne semblent jamais les lasser. Si on leur donne le choix entre un puzzle en carton et un puzzle tactile, entre des Playmobil et un dessin animé, entre la pâte à sel et un petit jeu vidéo, il y a fort à parier que l’écran l’emportera. Normal, décryptent les neuroscientifiques, notre cerveau adore ce qui est facile et ne demande pas ou peu d’efforts.

Il est 19 heures, on rentre tout juste de la garderie, de chez la nounou, du travail, et c’est le rush : un repas à préparer, des enfants épuisés à laver, à mettre en pyjama… La tablette, le smartphone, le DVD, la télé ont ce pouvoir magique de les occuper en nous laissant les coudées franches. Comme il est tentant d’y recourir ! D’autant que ces écrans ne semblent jamais les lasser. Si on leur donne le choix entre un puzzle en carton et un puzzle tactile, entre des Playmobil et un dessin animé, entre la pâte à sel et un petit jeu vidéo, il y a fort à parier que l’écran l’emportera. Normal, décryptent les neuroscientifiques, notre cerveau adore ce qui est facile et ne demande pas ou peu d’efforts.

Pour autant, la plupart d’entre nous ont l’intuition qu’il ne faut pas abuser de ces écrans si attractifs. D’ailleurs, il ne nous viendrait pas à l’esprit de dire : “Les Lego, c’est vingt minutes, puis on arrête.” Que risquent donc de jeunes enfants à passer trop de temps devant les écrans ?

Les signaux d’alerte

Le tableau dépeint par les professionnels est sombre. Florence Lerouge est orthophoniste depuis 1993. Ces dernières années, un phénomène l’inquiète : “Plus le temps passe, plus je reçois des enfants qui ne seraient pas arrivés chez moi s’ils avaient vécu ce qu’ils ont à vivre : jouer, patouiller, crapahuter… La vie d’un jeune enfant, quoi !”

À 3 ou 4 ans, quand des enfants passent plusieurs heures quotidiennes cumulées en compagnie d’un écran, ils ne parlent pas ou très peu (quelques mots, parfois en anglais, sans construction de phrases), ne regardent pas quand on leur parle, sont physiquement passifs. Pour résumer son impression, elle utilise une expression glaçante : “ Ils sont en panne”.

Certes, les enfants qu’elle reçoit dans son cabinet représentent des cas extrêmes, mais ils l’ont amenée à fonder, avec deux collègues, l’association “Joue, pense, parle” (lire ci-dessous) pour prévenir les troubles du langage et du raisonnement, par le jeu. Elle a également cosigné, avec d’autres professionnels de la santé et de la petite enfance, une tribune parue dans Le Monde en mai 2017, sous le titre : “La surexposition des jeunes enfants aux écrans est un enjeu majeur de santé publique”. Ces signataires entendent faire pression sur les autorités publiques pour que les effets nocifs des écrans soient mentionnés dans le carnet de santé.

Rappelons-le : pour que son cerveau se développe, pour se préparer aux apprentissages scolaires, un jeune enfant doit explorer le monde avec tout son corps : bouger, goûter, tripoter, sentir le froid, le chaud, l’air, mesurer sa force physique, tester son équilibre… Une palette extraordinaire que ne remplace pas la plus “éducative” des applis, sur la plus high-tech des tablettes. Le temps que les jeunes enfants passent devant ces appareils leur prend celui qui devrait être consacré aux activités indispensables à leur développement cérébral et physique. Pour en convaincre les parents dubitatifs, Florence Lerouge les invite à observer leur enfant jouer sur un écran. Qu’est-ce qui bouge ? Les yeux, ainsi qu’un ou deux doigts, sur un seul plan et quelques centimètres. À mettre dans la balance face aux potentialités infinies de mouvements du corps humain !

Pour entrer dans le langage et dans la pensée, l’enfant doit aussi avoir des interactions avec son entourage. Même si une appli “parle”, elle ne remplace pas la richesse des échanges humains.

Se déconnecter en famille

Heureusement, il est toujours temps d’aider les enfants à décrocher des écrans. Bien sûr, quand les enfants y ont été fortement habitués, ôter les écrans ne va pas de soi et nécessite un “réengagement des parents”, explique Anne Lefebvre, psychologue clinicienne et présidente d’Alerte (Association pour l’éducation à la réduction du temps d’écran). Se réengager, c’est-à-dire : “S’installer sur le tapis avec eux, les accompagner dans le jardin ou au parc, apprendre à faire des choses ensemble, comme les tâches ménagères ou la cuisine… Dire “va jouer avec ta sœur” ne suffit pas !”

C’est aussi, explique Florence Lerouge, ménager du temps et un espace à l’enfant pour le jeu, le laisser transformer, triturer, construire… sans exiger que tout soit rangé le soir. Il faut aussi résister à la tentation de tout faire à leur place. En les habillant, en les chaussant, en les servant à table etc., on ne les laisse pas développer leur attention, leur concentration, leur habileté.

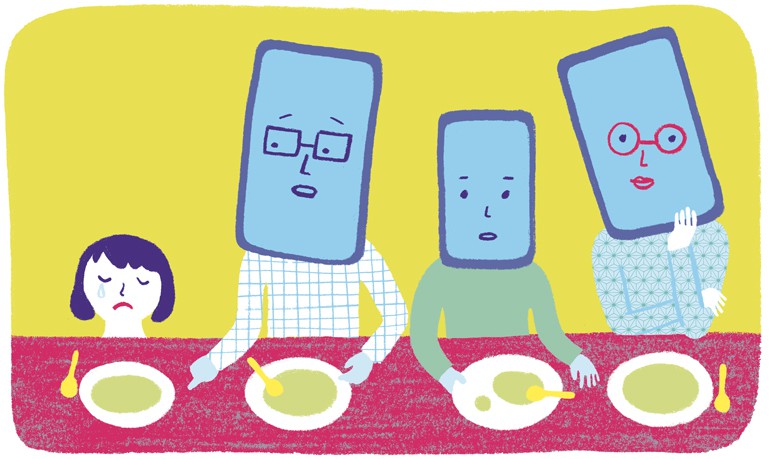

Et les parents alors ?

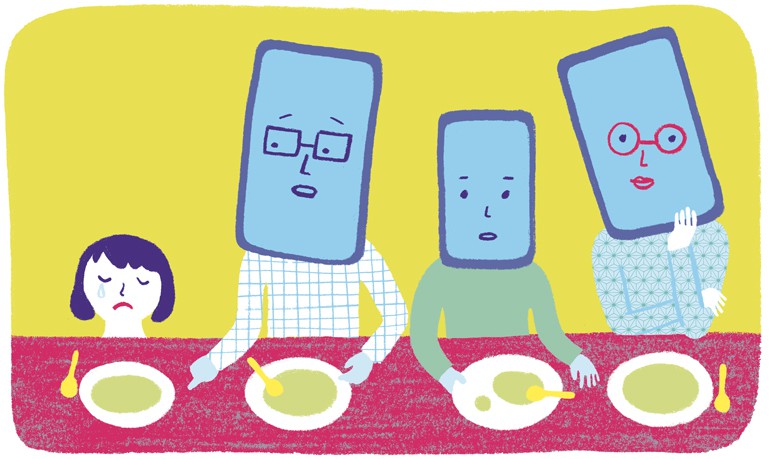

Enfin, prenons aussi le temps de réfléchir à notre propre usage des écrans. Anne Lefebvre dénonce aussi “l’indisponibilité parentale” : qui n’a pas interrompu une partie de dominos à cause d’un SMS reçu ? Qui n’a pas détourné le regard devant la magnifique galipette de sa fille, en raison d’une alerte sur son écran ? Un parent dont les yeux sont rivés sur le smartphone peut ne pas percevoir les signaux de son jeune enfant. Cela entraîne chez ce dernier un sentiment d’insécurité, et ne fait que rendre l’écran plus désirable.

“La famille a besoin de temps de déconnexion, conclut la psychologue. Il faut retrouver des temps communs dans notre vie contemporaine.” Alors, on fait quoi ce soir ?

Du bon usage des écrans

Dans le meilleur des mondes possibles, le mieux serait de :

› Proscrire tout écran avant 3 ans, même la télévision.

› Respecter la règle des “4 PAS” :

› Respecter la règle des “4 PAS” :

– PAS d’écran le matin,

– PAS d’écran dans la chambre de l’enfant,

– PAS d’écran pendant les repas,

– PAS d’écran avant de se coucher.

› Ne pas dépasser trente minutes par jour, jusqu’à 6 ans, en additionnant tous les écrans (DVD, smartphone, tablette, TV, ordinateur), et de préférence en s’asseyant avec eux.

D’autres conseils à retrouver sur :

Le témoignage d’Alice, 38 ans : “Je pensais bien faire…”

“Dès ses 18 mois, j’ai mis une tablette dans les mains de notre fils. Je pensais bien faire, pour qu’il apprenne les couleurs, l’alphabet, les comptines… Or, quand il est entré en petite section, il ne communiquait pas avec les autres, il ne s’est pas adapté. J’observais les autres enfants : de vrais moulins à paroles pour certains ! Et le mien, ne parlant pas, toujours dans sa poussette, sans vouloir marcher. J’en ai pleuré, je me suis dit : “J’ai loupé un truc !”

La maîtresse m’a conseillé l’orthophonie. Lors de la première séance, j’ai rempli un questionnaire sur notre vie quotidienne. Je me suis rendu compte que mon fils passait deux à trois heures par jour devant la tablette. Selon l’orthophoniste, c’était ça le problème. Je ne voulais pas y croire. Elle nous a invités à diminuer son temps d’écran en faisant d’autres choses avec lui à la place. Au début, ça a été horrible, il pleurait beaucoup pour avoir la tablette. C’était vraiment une addiction. On n’y est pas allés trop brutalement, mais on a regagné une forme d’autorité, en lui proposant d’autres choses. On s’est mis à jouer avec lui, à parler ensemble, à faire du vélo, des sorties. Il avait également une séance d’orthophonie hebdomadaire.

En quelques semaines, il s’est “dépouponné” et il a fait de gros progrès. “Il s’est transformé, a dit la maîtresse, il est curieux de tout, il parle, il nous fait rire.” C’est sûr, se passer des écrans transforme la vie de famille. Récemment, nous sommes allés à l’aquarium. Les enfants étaient émerveillés. Je me suis dit : “C’est ça la vie, en fait ! C’est simple !” J’avais voulu trop les gâter en achetant ordinateur, tablette, des choses inutiles à leur âge. Sa petite sœur, qui n’a jamais été devant une tablette, n’arrête pas de parler !”

Et chez vous, ça se passe comment ?

• “On est ferme, mais c’est pas évident… Ça n’évite pas toujours les crises !”

• “Avant le dîner, avec la fatigue, ce sont des hurlements quand le DVD s’arrête !”

• “Quand la tablette est tombée en panne, nous ne l’avons pas remplacée. Depuis, l’ambiance est beaucoup plus sereine le soir !”

Vos astuces de parents

• “J’utilise le replay : à la fin du programme choisi par mon fils, “ça s’arrête”. Je trouve ça plus facile à gérer que de mettre une chaîne.”

• “J’utilise le replay : à la fin du programme choisi par mon fils, “ça s’arrête”. Je trouve ça plus facile à gérer que de mettre une chaîne.”

• “Je les avertis un peu avant, histoire de ne pas les “surprendre” quand j’éteins.” • “Nous avons confectionné des “tickets de cinéma”. Ma fille de 4 ans en a quatre par semaine, pour vingt minutes de DVD. Quand elle les a tous utilisés, elle doit attendre la semaine suivante.”

• “J’utilise un minuteur. Quand ça sonne, on éteint.”

• “Je préviens toujours : cet épisode-là, c’est le dernier.”

“Ces écrans trop attirants”, supplément pour les parents, Pomme d’api, n° 623. Texte d’Anne Bideault, illustrations de Mirjana Farkas.

C’est le bol du petit déjeuner qui a fait office de déclic chez Lise, mère de deux garçons de 5 ans et 2 ans et demi. “Quand mon fils avait près de 4 ans, je me suis rendu compte que je ne lui avais jamais demandé de débarrasser son bol. Je suis persuadée que si j’avais eu une fille, je l’aurais exigé beaucoup plus tôt.” Lise est enseignante, et mène, au sein de son collège, un projet de sensibilisation des élèves au sexisme ordinaire. C’est dire si elle est vigilante !

C’est le bol du petit déjeuner qui a fait office de déclic chez Lise, mère de deux garçons de 5 ans et 2 ans et demi. “Quand mon fils avait près de 4 ans, je me suis rendu compte que je ne lui avais jamais demandé de débarrasser son bol. Je suis persuadée que si j’avais eu une fille, je l’aurais exigé beaucoup plus tôt.” Lise est enseignante, et mène, au sein de son collège, un projet de sensibilisation des élèves au sexisme ordinaire. C’est dire si elle est vigilante !

“Je n’ai pas fait de commentaires quand mon fils a choisi une trousse avec des fleurs violettes pour sa rentrée en CP, se souvient Hélène. Et je le respecte aussi quand il est fier de me montrer ses muscles.”

“Je n’ai pas fait de commentaires quand mon fils a choisi une trousse avec des fleurs violettes pour sa rentrée en CP, se souvient Hélène. Et je le respecte aussi quand il est fier de me montrer ses muscles.”

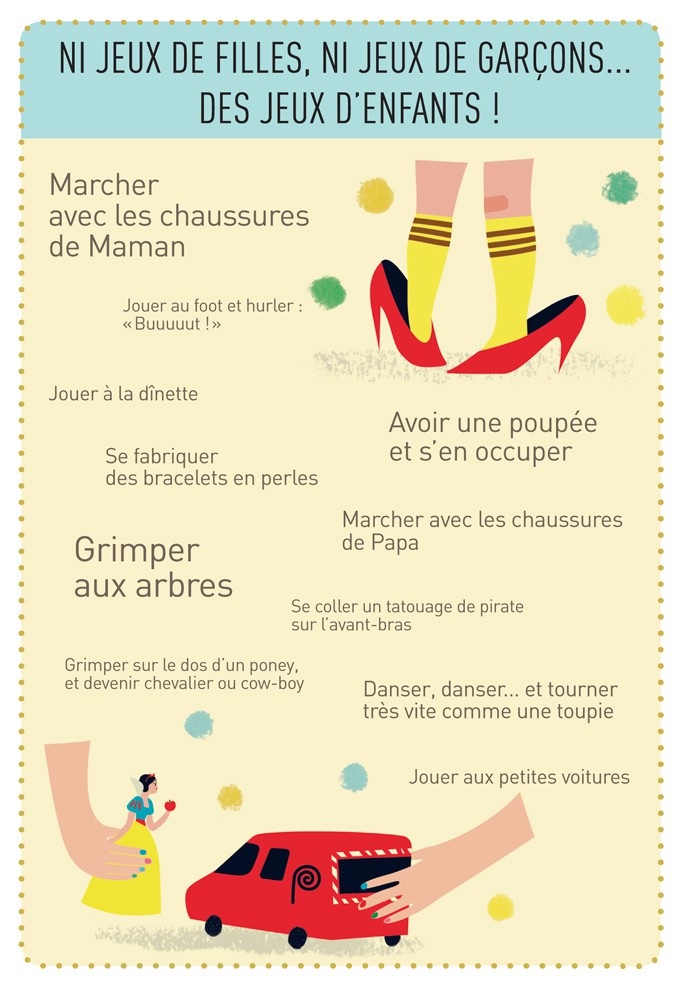

Le cerveau humain ne présente pas de différences cognitives entre hommes et femmes. Intelligence, mémoire, raisonnement, attention…, garçons et filles ont les mêmes aptitudes. Si certains stéréotypes ont la vie dure, ce n’est pas parce que les cerveaux des garçons et des filles sont différents, mais parce qu’ils ont été différemment stimulés. À la naissance, 90 % des connexions neuronales ne sont pas faites. Le cerveau se façonne selon les expériences et les interactions. Les normes sociales, l’environnement, les expériences… vont forger les goûts et les aptitudes des individus. Aussi, si l’on entend parfois que les femmes ne sont pas faites pour les sciences, c’est justement parce qu’elles n’y sont pas toujours encouragées ou formées. Leur cerveau se focalise sur d’autres aptitudes et cela modifie alors sa structure.

Le cerveau humain ne présente pas de différences cognitives entre hommes et femmes. Intelligence, mémoire, raisonnement, attention…, garçons et filles ont les mêmes aptitudes. Si certains stéréotypes ont la vie dure, ce n’est pas parce que les cerveaux des garçons et des filles sont différents, mais parce qu’ils ont été différemment stimulés. À la naissance, 90 % des connexions neuronales ne sont pas faites. Le cerveau se façonne selon les expériences et les interactions. Les normes sociales, l’environnement, les expériences… vont forger les goûts et les aptitudes des individus. Aussi, si l’on entend parfois que les femmes ne sont pas faites pour les sciences, c’est justement parce qu’elles n’y sont pas toujours encouragées ou formées. Leur cerveau se focalise sur d’autres aptitudes et cela modifie alors sa structure.

Le sommeil de notre enfant, entre 3 et 6 ans, demeure toujours un enjeu. À juste titre : “Dès qu’il est diminué, le sommeil joue sur l’humeur, le comportement et l’apprentissage”, rappelle le docteur Marie-Josèphe Challamel, pédiatre spécialiste du sommeil, et auteure, avec Marie Thirion, de “Le sommeil, le rêve et l’enfant” (Albin Michel). Or, le passage 3-6 ans marque un cap majeur : c’est généralement le moment où la sieste tend à disparaître.

Le sommeil de notre enfant, entre 3 et 6 ans, demeure toujours un enjeu. À juste titre : “Dès qu’il est diminué, le sommeil joue sur l’humeur, le comportement et l’apprentissage”, rappelle le docteur Marie-Josèphe Challamel, pédiatre spécialiste du sommeil, et auteure, avec Marie Thirion, de “Le sommeil, le rêve et l’enfant” (Albin Michel). Or, le passage 3-6 ans marque un cap majeur : c’est généralement le moment où la sieste tend à disparaître.

Certes, on peut trouver des solutions pour venir à bout de ces petits soucis (lire plus bas), mais pour Rosa Jové, il convient aussi que les parents cessent de se crisper sur la question du sommeil. Tout d’abord parce que, d’un enfant à l’autre, le besoin de dormir varie (entre huit et douze heures chez les 3-6 ans). C’est dire si les profils de dormeurs peuvent être variés ! “Comme les adultes, les enfants sont très différents”, résume Rosa Jové. Et la médecin de rappeler une évidence… que nous, parents, avons souvent tendance à oublier : le sommeil est un processus évolutif et, comme d’autres apprentissages, il s’acquiert au fil du temps. “On dit aux enfants : “Tu marches comme un(e) grand(e), maintenant.” En revanche, on ne leur dit jamais : “Maintenant, tu dors comme un(e) grand(e)”, s’étonne la médecin. Alors que c’est ce que nous devrions faire !”

Certes, on peut trouver des solutions pour venir à bout de ces petits soucis (lire plus bas), mais pour Rosa Jové, il convient aussi que les parents cessent de se crisper sur la question du sommeil. Tout d’abord parce que, d’un enfant à l’autre, le besoin de dormir varie (entre huit et douze heures chez les 3-6 ans). C’est dire si les profils de dormeurs peuvent être variés ! “Comme les adultes, les enfants sont très différents”, résume Rosa Jové. Et la médecin de rappeler une évidence… que nous, parents, avons souvent tendance à oublier : le sommeil est un processus évolutif et, comme d’autres apprentissages, il s’acquiert au fil du temps. “On dit aux enfants : “Tu marches comme un(e) grand(e), maintenant.” En revanche, on ne leur dit jamais : “Maintenant, tu dors comme un(e) grand(e)”, s’étonne la médecin. Alors que c’est ce que nous devrions faire !”

Il est 19 heures, on rentre tout juste de la garderie, de chez la nounou, du travail, et c’est le rush : un repas à préparer, des enfants épuisés à laver, à mettre en pyjama… La tablette, le smartphone, le DVD, la télé ont ce pouvoir magique de les occuper en nous laissant les coudées franches. Comme il est tentant d’y recourir ! D’autant que ces écrans ne semblent jamais les lasser. Si on leur donne le choix entre un puzzle en carton et un puzzle tactile, entre des Playmobil et un dessin animé, entre la pâte à sel et un petit jeu vidéo, il y a fort à parier que l’écran l’emportera. Normal, décryptent les neuroscientifiques, notre cerveau adore ce qui est facile et ne demande pas ou peu d’efforts.

Il est 19 heures, on rentre tout juste de la garderie, de chez la nounou, du travail, et c’est le rush : un repas à préparer, des enfants épuisés à laver, à mettre en pyjama… La tablette, le smartphone, le DVD, la télé ont ce pouvoir magique de les occuper en nous laissant les coudées franches. Comme il est tentant d’y recourir ! D’autant que ces écrans ne semblent jamais les lasser. Si on leur donne le choix entre un puzzle en carton et un puzzle tactile, entre des Playmobil et un dessin animé, entre la pâte à sel et un petit jeu vidéo, il y a fort à parier que l’écran l’emportera. Normal, décryptent les neuroscientifiques, notre cerveau adore ce qui est facile et ne demande pas ou peu d’efforts.

› Respecter la règle des “4 PAS” :

› Respecter la règle des “4 PAS” :

• “J’utilise le replay : à la fin du programme choisi par mon fils, “ça s’arrête”. Je trouve ça plus facile à gérer que de mettre une chaîne.”

• “J’utilise le replay : à la fin du programme choisi par mon fils, “ça s’arrête”. Je trouve ça plus facile à gérer que de mettre une chaîne.”