Guerres, actes terroristes, faits divers… : l’écho de la violence du monde arrive jusqu’aux enfants, même tout petits. Quand ils nous interpellent sur ceux qu’ils nomment souvent les “méchants”, y a-t-il une “bonne” réponse à apporter ? Quelle attitude, quelles paroles vont les rassurer ? La psychologue Françoise Guérin et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, nous éclairent sur la manière d’accompagner le questionnement des enfants dans le supplément pour les parents du magazine Pomme d’Api de novembre.

“Méchant”, “gentil”… Apporter de la nuance

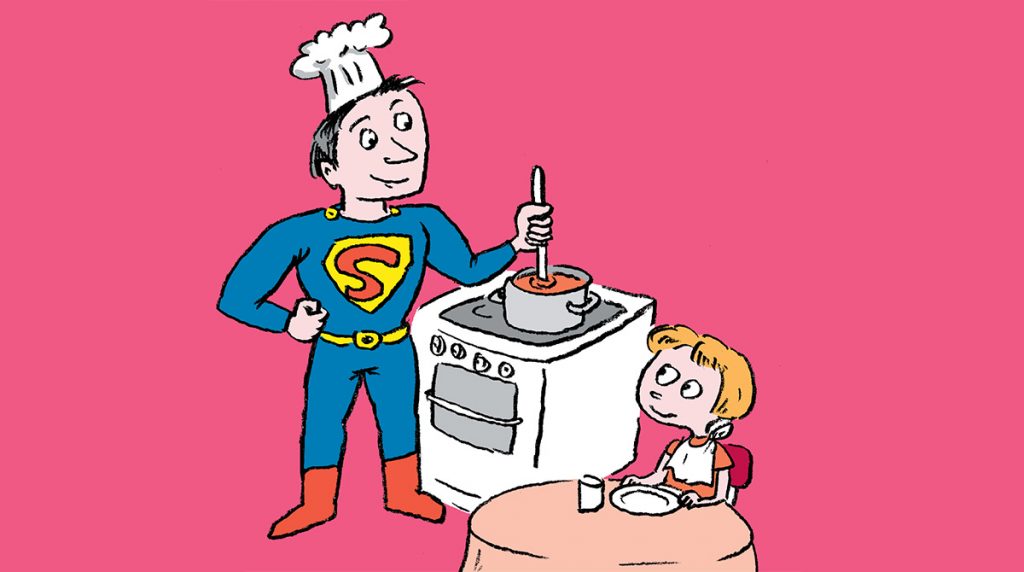

L’enfant, à l’âge des petits lecteurs de Pomme d’Api (3-7 ans), a des avis tranchés : il y a d’un côté, les méchants, de l’autre, les gentils ; les choses sont propres ou sales, grandes ou petites… Pour se constituer des repères, il a besoin de catégoriser le monde, en triant, en classant. C’est son travail ! Le rôle des parents et des éducateurs est de lui montrer que les choses ne sont pas aussi simples : un camarade de classe peut être “très méchant” à la récré du matin et “super copain”, l’après-midi.

Alors aidons-le à affiner sa pensée, en lui posant des questions : “Tu dis qu’il est méchant. Mais méchant comment ? Méchant en colère ou méchant triste ? Envieux ? Brusque ?” Invitons à plus de précision et, par là, plus de justesse : on peut être en colère sans être violent, on peut être violent sans que cela manifeste de la méchanceté, etc. Cela permettra aussi d’avancer l’idée que l’immense majorité des gens ne sont ni absolument méchants, ni absolument gentils… à commencer par nous-mêmes. “Toi aussi, parfois, tu as envie de bousculer ton frère pour lui prendre son jouet, non ? Tu te souviens du soir où tu as renversé ton assiette tellement tu étais en colère ? Et ce matin, quand je t’ai grondé parce que j’étais énervé. Tu m’as peut-être trouvé “méchant” ?”

À nous aussi de contrebalancer certaines associations spontanées : un enfant a tôt fait de qualifier de “gentil” quelqu’un de beau et bien habillé, alors que quelqu’un qu’il décrit comme “pas beau” sera considéré comme potentiellement “méchant”. Le monsieur mal fagoté que l’on croise dans la rue n’est pas forcément un “méchant”, la camarade de classe dont les cheveux sont “bizarres” non plus.

Mettre des mots sur l’extrême violence

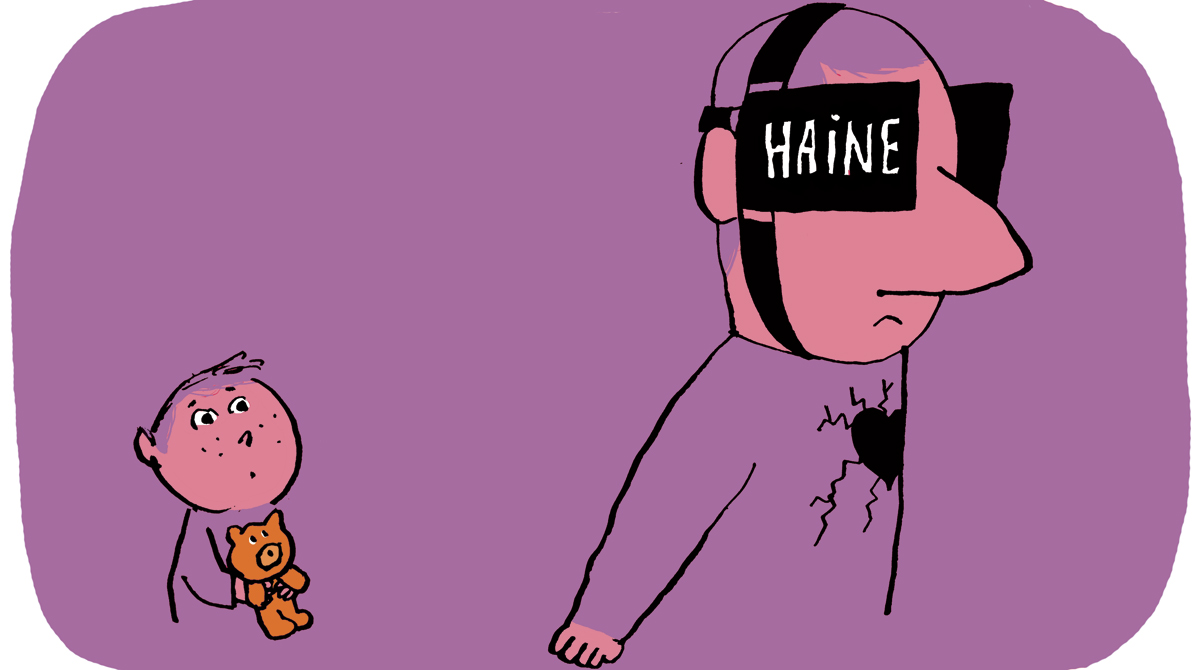

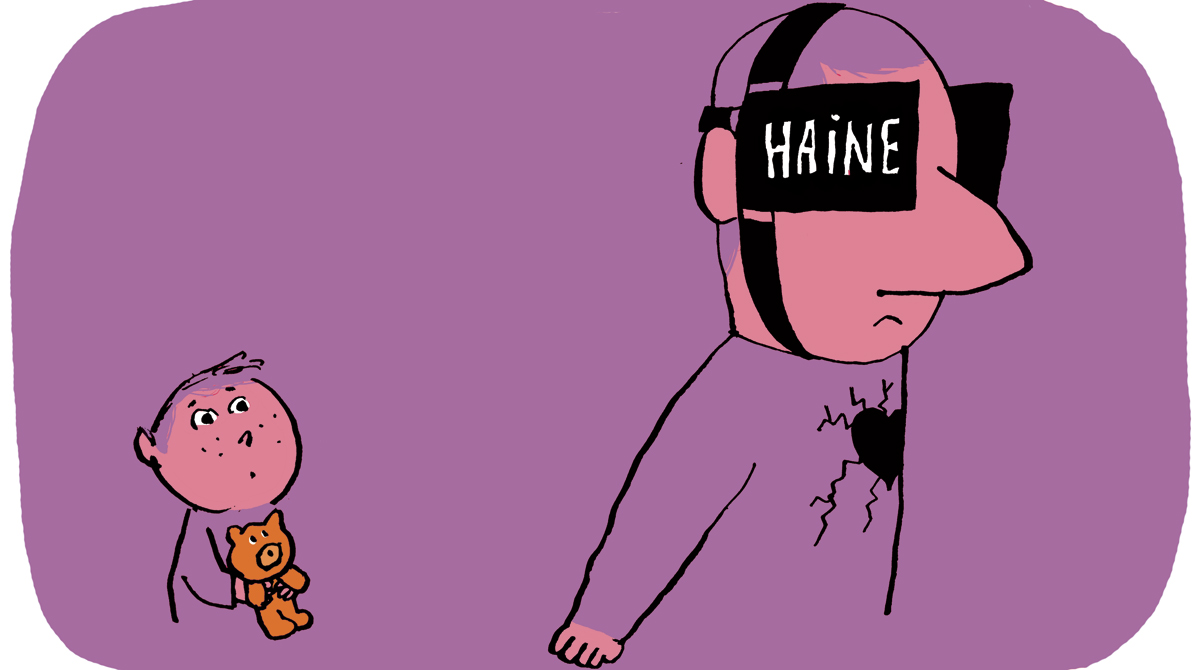

Nous sommes d’accord : les attentats, les faits divers, les bribes d’informations tragiques entendues à la radio ou entrevues à la télé font entrer l’enfant dans un autre registre. L’adulte qui tue n’a rien à voir avec le petit camarade qui donne un coup de pied ou qui mord. Pour la psychologue Françoise Guérin, même si l’enfant va spontanément utiliser ce terme familier (“le méchant”), mieux vaut s’extraire du monde enfantin et élargir le vocabulaire : “un terroriste”, “un criminel”, “un adulte plein de haine et de rancœur”.

Nous sommes d’accord : les attentats, les faits divers, les bribes d’informations tragiques entendues à la radio ou entrevues à la télé font entrer l’enfant dans un autre registre. L’adulte qui tue n’a rien à voir avec le petit camarade qui donne un coup de pied ou qui mord. Pour la psychologue Françoise Guérin, même si l’enfant va spontanément utiliser ce terme familier (“le méchant”), mieux vaut s’extraire du monde enfantin et élargir le vocabulaire : “un terroriste”, “un criminel”, “un adulte plein de haine et de rancœur”.

À l’âge de l’école maternelle, les mots les passionnent, car ils leur permettent de questionner le sens. Alors ne craignons pas d’expliquer : “La haine, c’est quand on ne peut plus aimer dans son cœur, quand plus rien ne compte. Or toi, même quand tu es très en colère contre ton frère ou contre moi, ce n’est pas ton cas : tu ne souhaites pas qu’on ne soit plus là pour toujours, tu ne vas pas nous détester pour toujours.” Toutes ces nuances sont des aides à penser.

On peut aussi expliquer à l’enfant que beaucoup de spécialistes réfléchissent aux raisons qui amènent ces personnes à agir ainsi, pour essayer de les guérir de leur haine. Mais qu’il y a des choses qu’on peut chercher à comprendre avec sa tête, mais que le cœur, lui, ne peut pas comprendre.

Avouer son désarroi

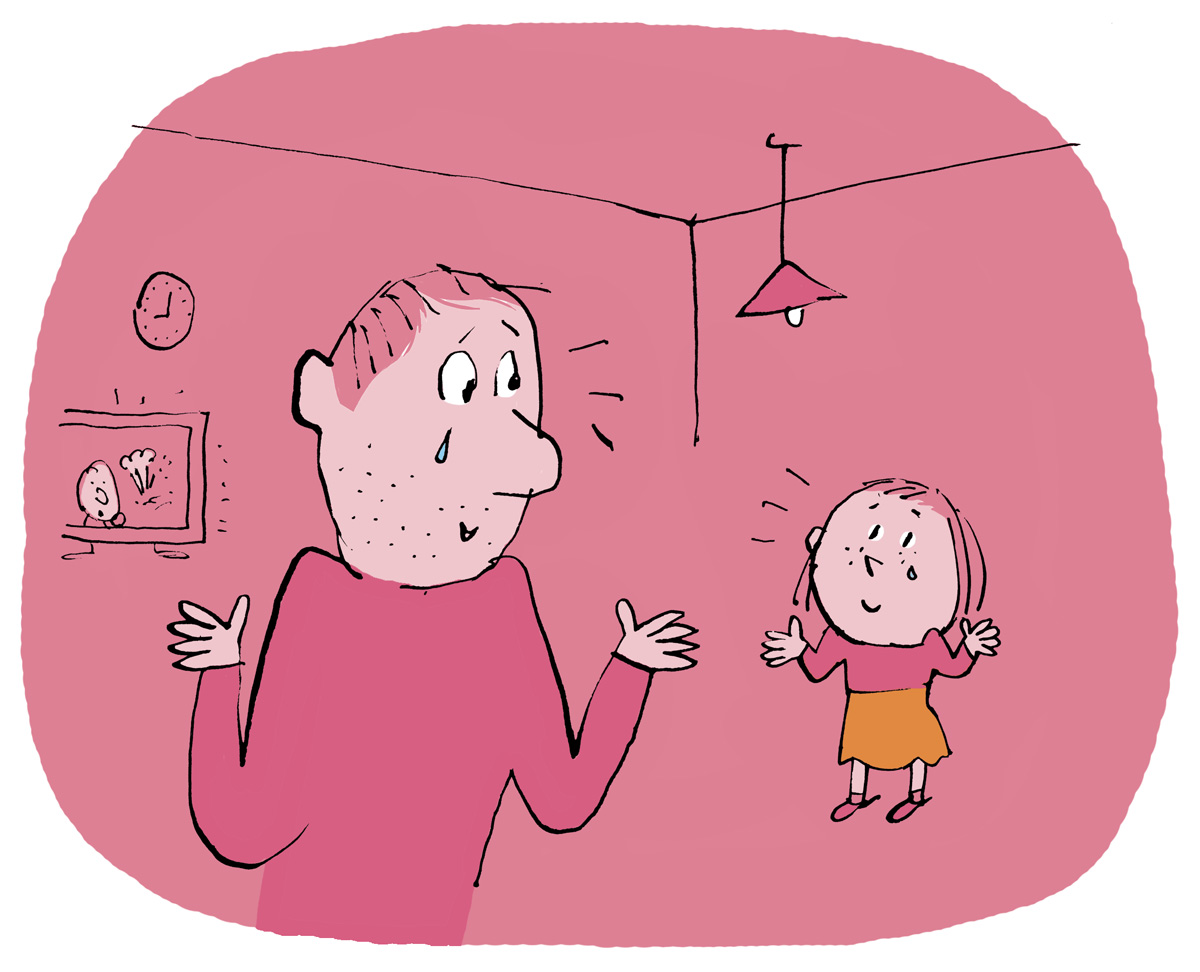

“En disant que je suis bouleversée, que je ne comprends pas, que je me sens impuissante, j’ai l’impression de ne pas jouer mon rôle de parent”, s’inquiète une maman, qui se souvient avoir fondu en larmes en entendant la nouvelle de l’attentat contre Charlie Hebdo.

Les pleurs de l’adulte impressionnent, c’est vrai, mais dissimuler son émotion serait une erreur. Ne serait-ce pas plus effrayant, pour un enfant, que son parent se montre indifférent ? Les pleurs manifestent que l’on est relié aux autres, que l’on est concerné par ce qui leur arrive. L’émotion de l’adulte ouvre à l’enfant la possibilité d’être ému, lui aussi. Et de se rendre compte que pleurer n’est pas synonyme d’être faible. D’autant qu’il constatera que petit à petit, l’adulte se remet de son émotion.

Dire son impuissance à son enfant peut aussi le soulager. Car souvent, les enfants pensent qu’il est nécessaire d’être tout-puissant : “Même pas mal !”, “Même pas peur !”, et supposent que les adultes n’ont jamais peur, jamais mal.

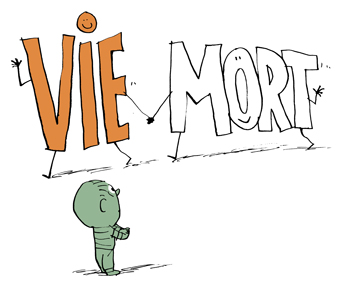

Accueillir la question de la mort

« Mon fils a entendu un flash à la radio, raconte Sandra. Quand je lui ai expliqué qu’un attentat avait eu lieu en Grande-Bretagne, il s’est effondré : “Pourquoi ils font ça ? ”» L’effondrement de ce petit garçon est le signe que des grandes questions existentielles l’ont touché au cœur, et particulièrement celle de la mort. Or si nous tenons à la vie, c’est parce qu’il y a la mort.

Les attentats font ouvrir ce que Françoise Guérin appelle “le livre de la mort”. Éprouver des angoisses, se poser des questions, c’est le signe que l’enfant s’invente ses solutions pour s’habituer à cette idée de la perte de la vie, de la perte de ce qu’on aime. Il construit son imaginaire, sa pensée.

Dans une certaine mesure, la répétition des attentats depuis janvier 2015 a redonné à la mort une place dans nos vies qu’elle avait autrefois, alors que nos sociétés modernes cherchent à l’escamoter. Accueillir les questions des enfants sur ces sujets est essentiel, même si nous n’avons pas de réponse à la question : “Pourquoi il a fait ça ?”

De la puissance du jeu et des contes pour mieux digérer la violence

Et les jeux de guerre ?

Jouer, c’est faire semblant. Mieux vaut faire semblant de mordre que mordre pour de vrai, non ? C’est d’ailleurs ce que font les parents avec leur bébé joufflu quand ils le menacent de le manger tout cru sur la table à langer ! Le jeu permet de traiter les pulsions destructrices que tous éprouvent. La pulsion dite “de mort”, présente en chacun, est celle qui pousse à détruire ou à se détruire. Toute notre vie, nous devons la combattre, par un effort constant de civilisation. En jouant “à la guerre”, en se bagarrant à coups de pistolets en plastique ou d’oreillers, en dessinant d’affreuses créatures, etc., on satisfait cette pulsion, mais sans détruire l’autre ni soi-même.

Et les méchants des contes ?

“Ma fille me réclame sans cesse Le Petit Poucet, qui est quand même un conte terrible, avec des parents qui, trois fois de suite, abandonnent leurs enfants, un ogre qui tue ses propres filles, etc. Quatre ans, c’est pas trop jeune pour ça ?” s’inquiète Sylvie. Le Petit Poucet, comme d’autres contes ou mythes, est un magnifique cocktail : l’enfant s’y confronte à sa peur de l’abandon et de la dévoration. S’il le réclame, c’est qu’il y cherche et y trouve quelque chose dont il a besoin pour travailler ce qu’il perçoit du monde dans lequel il vit. La lecture des contes, dans leurs versions non édulcorées, peut soutenir l’enfant dans son travail de “digestion” de la violence du monde.

“Comment leur parler de la violence du monde ?”, texte d’Anne Bideault, avec Françoise Guérin, psychologue. Supplément pour les parents du magazine Pomme d’Api, novembre 2017.

Interview de Boris Cyrulnik : “Ce ne sont pas tant les mots, que la manière de dire qui importe”

Boris Cyrulnik, le célèbre neuropsychiatre, spécialiste de la résilience, nous explique la pensée binaire des enfants. Son éclairage peut nous aider à trouver une manière de transmettre une parole sécurisante aux tout-petits.

Face à la très grande violence aveugle du terrorisme, comment dire aux tout-petits notre colère, notre révolte ou notre très grande tristesse ?

Si on se met dans la tête d’un enfant de 3 à 6 ans, d’un tout-petit, on éprouve ce qu’éprouvent les adultes qui sont autour de nous. Ce n’est pas tant l’évènement qu’ils ressentent que l’expression des émotions des adultes qui les entourent. La manière dont les adultes vont parler de ce “trauma” transmet quelque chose aux enfants. Ce qui veut donc dire que si les adultes se taisent, les enfants vont entendre parler des attentats à la télévision ou autour d’eux et ils s’étonneront du silence des adultes, des figures d’attachement autour d’eux. Cela va déclencher chez ses enfants une sensation étrange qui, plus tard, pourrait se transformer en angoisse.

Mais comment parler d’une violence aveugle qui nous dépasse et nous laisse sans mots ?

C’est avant tout la manière dont l’adulte en parle qui importe. Si les adultes répondent aux attentats, aux images de guerre par des manifestations d’angoisses et d’horreur, ils vont entraîner l’enfant dans un monde d’angoisses et d’horreur. Mais si les adultes se sécurisent en se soutenant d’abord entre eux, ils arriveront à transmettre aux enfants un message d’une manière sécurisante. Les enfants percevront alors qu’il s’est passé quelque chose de grave mais qu’on peut apprendre à surmonter cette épreuve. Moi, dans ma tête d’enfant de 3 à 6 ans, je comprends que c’est grave, mais je comprends aussi que l’on peut être sécurisé et que les adultes me protègent.

Les enfants perçoivent-ils que la violence d’un attentat est d’un autre registre, de l’ordre de la terreur aveugle et du non-sens ?

Non, à cet âge-là, les enfants ont une pensée binaire. Pour eux, tout ce qui n’est pas grand est petit, tout ce qui n’est pas gros est maigre, tout ce qui n’est pas gentil est méchant… Le monde est divisé entre le monde connu et le monde inconnu. Le premier – Papa, Maman, la maîtresse, la gentille voisine, etc. – est sécurisant. Le second est angoissant. C’est ainsi que les enfants perçoivent le monde.

Dans le monde binaire des enfants, y a-t-il donc une place à part pour le “très très méchant qui tue” selon une expression d’enfant que nous avons entendue plusieurs fois ?

L’enfant fait une vague différence entre le “méchant”, et le “très très méchant qui tue”, mais c’est pour faire plaisir aux parents, parce que de toute façon, entre 3 et 6 ans, le mot “mort” ne désigne pas quelque chose d’irrémédiable.

Ainsi, si Grand-mère est morte, elle est sur un nuage lointain, elle va revenir dans très très longtemps. Dans le film de Blanche-Neige, qui est un film terrorisant, que les enfants adorent, Blanche-Neige est morte en mangeant la pomme de la méchante sorcière, mais elle se réveille. Les mots ne désignent pas les mêmes choses, selon notre stade de développement. Encore une fois, ce ne sont pas tant les mots qui importent, que la manière de “dire”…

Et que répondre quand même à la question “pourquoi il y a des très très méchants qui tuent” ?

Le mot “mort” ne désignant donc pas la même chose, si un enfant entend dire qu’un terroriste a tué des gens, il l’entendra comme dans un conte. Mais l’adulte peut lui dire qu’il y a des gens malheureux qui tuent, mais qu’ils sont peu nombreux. Et qu’il y a beaucoup plus de gens heureux et gentils, qui se rassemblent pour se protéger. Ce récit permet à l’enfant d’être au courant. Les parents ont alors parlé, mais ils n’ont pas angoissé leur enfant.

Derniers ouvrages parus de Boris Cyrulnik :

• Ivres paradis, bonheurs héroïques (éditions Odile Jacob).

Il y est question du besoin des individus et des peuples de s’inventer des héros.

• Boris Cyrulnik et la petite enfance, collectif (éditions Philippe Duval).

“Ce ne sont pas tant les mots, que la manière de dire qui importe”, propos de Boris Cyrulnik recueillis par Anne Ricou. Supplément pour les parents du magazine Pomme d’Api, novembre 2017.